孩子玩比較困難或需要思考的遊戲常沒耐心、不想玩嗎?或玩遊戲的過程很自我,要照著他的想法做,輸了就發脾氣?還是遊戲的種類少,喜歡一個人玩,較愛玩不用互動分享的遊戲?這些行為可能是低挫折忍受度的表徵。什麼是「挫折忍受度」?爸媽該如何幫孩子提升挫折忍受度?

當你遇到挫折,有什麼感受或變化?可能內心感到害怕與掙扎,或參雜著憤怒、焦慮、難過、沮喪、無力感等各種情緒;也可能畏難、逃避、情緒失控……,這皆因無法駕馭當下事物,得不到期望的結果,所以出現原始保護行為,保護自己不受傷害。因無法接受結果,所以情緒易崩潰,這就是低挫折忍受度。

俗語說:「不經一番寒徹骨,怎得梅花撲鼻香。」沒有經歷過的人,不易體會什麼叫做成長。成長會伴隨挫折的疼痛,同時疼痛也讓我們更加成長,所以「越害怕疼痛,就愈敏感和防禦,就越不會有成功經驗的建立」。以腦科學角度來講,缺少刺激,發展就會落後,因為主動探索學習的機會變少,所以培養挫折容忍度的重點在於「接受挫折雖必然發生卻不可怕,也無損自我價值」。

孩子面對挫折易產生原始的情緒行為,學習調適的過程就是種高階認知功能的表現。情緒行為社會化,需要練習和經驗的累積,所以,核心問題是孩子面對挫折時,如何建立合適的情緒行為表現。

在這過程,父母要扮演什麼角色?是孩子有需要,就立即出手救援嗎?其實,常介入孩子的生活,會剝奪孩子成長必須的重要經驗,令孩子無法從各式挫折中鍛煉大腦功能。

從兒童發展角度來看,0~1歲是探索學習期;2歲左右是基礎認知和動作建立期;3~6歲為準備期,是心智能力提升最快的時期,這時逐漸進入團體,開始學習衝動控制、接收別人的情緒。開始了解「耐心」等抽象名詞,知道「沒關係,再試一次」是會成功的。開始能分辨目標是否能達成,思考能力會增加、會學習妥協、聽懂設定的目標。所以,3~6歲的階段是加強訓練基礎耐挫力的重要關鍵期。

小孩情緒常失控,家長怎麼教?

「我不要組裝!好難、好難!」4歲讀幼稚園,語言和肢體動作發展落後的翔翔,邊說邊氣呼呼的把積木丟到教室地上,情緒瞬間爆炸、放聲大哭。

積木是今天幼稚園老師要和翔翔一起玩的玩具,起初翔翔興致高昂,充滿好奇心地拿起幾塊拼裝,試了一下發現一直裝不好,又胡亂試了一陣子後開始發脾氣,甚至將原本已拼好的積木通通打亂、丟到地上,開始哭鬧。

這樣的情況平時在家也常上演,玩具都玩不久,每次都要爸媽哄著、勸著,才願意再試試,然而,更多時候是翔翔只要遇到挫折就哭鬧、放棄。爸媽擔心翔翔未來沒辦法面對挫折,更擔心因挫折而引發的一連串強烈的情緒反應。久而久之,負向、逃避的情緒和行為,變成翔翔的畏難學習模式。

先找孩子逃避和畏難的原因,透過2原則+2方法來引導

什麼原因讓翔翔不想繼續?老師發現他空間概念不好,不知如何組裝;手部力量不夠,無法順利裝上配件,種種因素令翔翔無法從遊戲中得到樂趣和成就而放棄。放棄導致失敗經驗加深,成功的記憶越來越少。隨著挫折增多,養成逃避和畏難,開始只玩某些熟悉的玩具。

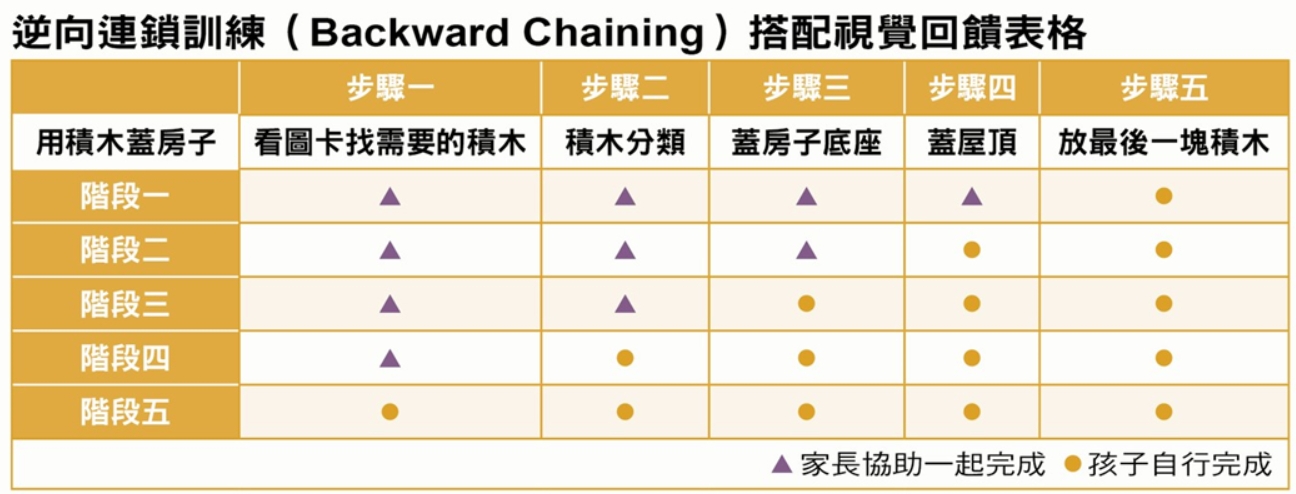

既然知道挫折的原因,要多給予鼓勵和引導,建議家長和老師依下列原則和方法來培養孩子的挫折復原力和適應能力。

原則1:確認孩子的發展狀況和能力→動起來

發展為一個多階段、多層面、多領域的動態過程,感覺動作可以誘發大腦學習路徑,多提供視聽覺、觸覺、本體運動覺等不同的感官刺激,可提升注意力及學習動機。這時大人要有耐心和忍心,願意讓孩子嘗試,增強內在動機,提升主動性。

孩子成長過程中,大人若給予太多協助,孩子動手做的機會變少,感覺動作經驗易不足,甚至會影響知覺認知功能的建立,即使看到很感興趣的玩具,也會因為不知如何操作而放棄。就像翔翔在動作領域發展較落後,積木對他來講無法勝任、玩不好,不知如何玩、易放棄。

建議父母平時可選擇較易操作的貼紙和印章來玩遊戲,增加他手部動作的機會,每次的感覺動作學習和經驗,都是一次挫折忍受度的基石。

原則2:引導面對和累積經驗→記起來

面對挫折產生的情緒,孩子要學習做情緒的主人,不是壓抑情緒,而是學習調適。建議引導孩子建立情緒詞彙,掌握愈多情緒詞彙,更能了解和調節自己的情緒。此外,累積失敗與成功的記憶和經驗很重要。遇挫折時思考如何修正,有助於累積成功的經驗,獲得成就與自信。

翔翔因語言表達能力較弱,面對挫折產生的感受,需要很多引導才能表達和調適,因此他選擇哭鬧這種原始的方式來發洩。照顧者可善用經驗分享或繪本故事,教孩子學習接受挫折,認識情緒和社會化行為,也就是爸媽要示範遇到挫折可以怎麼做,讓孩子觀察、模仿來學習。

方法1:先處理情緒

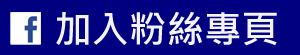

教孩子面對挫折,第一步要先處理情緒,可將挫折忍受度比喻成耐痛度,運用「情緒溫度計」教孩子了解情緒變化有不同階段,這是一種用顏色標示心情的視覺回饋溫度計,可以幫助小孩察覺到挫折,認識與接納不同的負面情绪。

鼓勵孩子平時感到不開心或生氣時,先暫停(給自己冷静時間和冷静區),使用情緒溫度計察覺情緒處於哪個狀態,並引導他一起尋找幫情緒降溫與減少挫折的方法。

用「情緒溫度計」教孩子覺察情緒變化

方法2:拆解步驟和漸進達成目標

等親子處理好情緒,再引導小孩學習遇到挫折的處理方法,例如不會時要試著表達、請求協助。要讓孩子知道有情緒是正常的,但需要為自己的行為負責。因此,翔翔需將丟在地上的積木收好。再來是重點,「再玩一次積木遊戲」,家長要協助孩子找樂趣、設定階段性目標並完成。

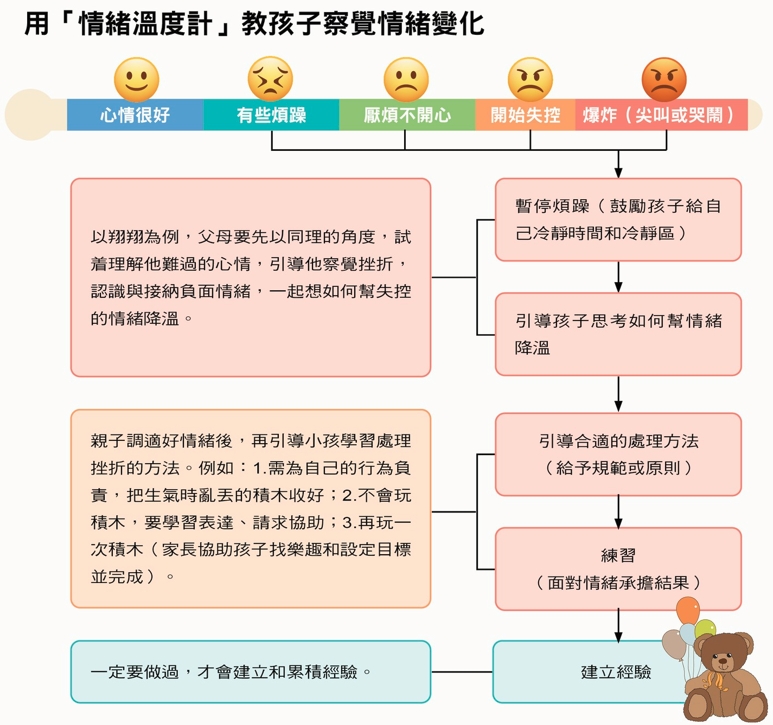

大人要給予孩子剛剛好的挑戰,相信他能克服,培養孩子「自己想辦法」的能力。善用孩子的好奇心,結合喜歡和不喜歡的事,利用喜歡的事「建立動機和增強成功經驗」,鼓勵孩子對於不喜歡的事「增加嘗試和接受的機會」。像「積木遊戲」對翔翔而言較難或較沒有興趣,師長可搭配他喜歡的「貼紙」一起進行,當他完成積木的步驟,師長可給貼紙,讓他黏在表格上,藉由視覺化的回饋過程和實際操作,增加自信。

如何幫小孩設定階段性目標?

以翔翔玩積木為例,先從「階段一」開始,步驟一成功,再依序進入步驟二、三、四,到了「步驟五」,要留給孩子獨立完成,增加自信和成功的經驗。

「階段一」至「階段四」的任務,依序在協助下完成,進展到「階段五」時,「步驟一至五」都需由孩子依序獨立完成。

培養孩子挫折復原力和適應力必經的歷程

圖片來源:富爾特