十月十日除了是國慶日,也是國際心理健康日,董氏基金會提醒,多數人提供心理健康建議會傾向「做什麼來改善」,增加行動反倒造成另一種壓力,不妨試著「停止有害行為」。據2025年8月發表於《傳播心理學》的研究指出,「增益性建議(additive advice)偏誤」普遍存在於人際對話、社群貼文,甚至聊天機器人的推薦中,這對人們心理健康造成的壓力可能多於受益。

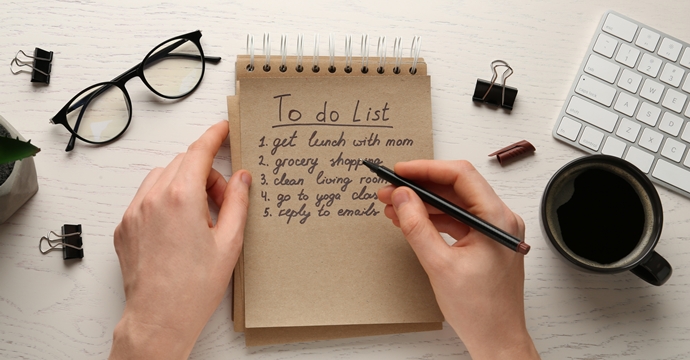

該研究整合了八項實驗,囊括了數百名參與者,並分析了社群媒體上的建議內容,甚至測試人工智慧的回應,請參與者針對有關賭博等不良習慣,及錯失運動等有益活動的情境,向陌生人、朋友或自己提供建議。結果顯示,人們大多建議「增加新行動」,而非「減少有害行為」。人們認為「多做」比「少做」更容易、更有效,也較願意接受;但當建議對象是朋友時,大家比較容易提出「少做」的選項,反觀給自己的建議,則更傾向加上新任務。研究也發現,人工智慧的回應也呈現相同模式。這意味著,當越來越多人透過AI獲得心理健康建議時,這種偏誤可能被放大。研究者提醒,過多的增益性建議,可能讓心理健康變成一份永無止境的待辦清單,反而增加壓力。

被迫不斷增加新的行動恐造成壓力

諮商心理師公會全聯會常務理事胡延薇說明,上述研究顯示,許多人對待自己比對待朋友更嚴苛,總覺得「應該再做更多」才算努力,反映出「自我慈悲(self-compassion)」不足的現象。行為科學研究已指出,「減法性思考(subtractive thinking)」在問題解決中經常被忽略,人們傾向於尋找「增加」的解決方案,而不是「移除或減少」可能選項。若被迫不斷累積新的行動,易出現心理資源過度耗損,進而造成壓力感與自我效能下降。

胡延薇提醒,心理健康促進不在於「多做多少事」,而是「做得是否適切」,若在建議中納入「增益」與「減損」的平衡,透過正念或心理教育課程,幫助自身面對建議時能選擇符合自己、可行且有益的方案,能持續維護心理健康,而非產生另一種壓力。

以主觀感受區辨哪些方法有助紓壓

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示,AI人工智慧是依據大數據來回應,如果從文獻到現在為止,無論是民間、學者或各方面都很少選擇減少有害行為,詢問AI,得到的結果也會一樣。建議民眾以主觀的感受來區辨哪些方法對自己有助益,而不是造成壓力。每個人壓力承受度不同,可依自己的身心理反應狀況來評估,若太常感冒、身體不舒服,疲倦不堪、體力不支,事情都變得很沉重有負擔,情緒總以煩躁、焦慮跟怒氣來顯現,當這些現象出現的頻率增加許多,且持續兩、三週以上,就需要減少以為對自己有助益的要求跟規範,而不是一味增加運動、飲食等增益行動。

葉雅馨提醒,別太在乎旁人善意提供的建議,應回歸自己的身心狀態,依據自身情況選擇對心理健康有助益的方式,將「什麼都不做」列為選項之一,保留時間允許自己沉澱心情,或者有空閒的時間去思考、發呆,避免心理健康變成一份永無止境的待辦壓力。

圖片來源:123RF