夏天悶熱,易出現頭暈、全身懶洋洋、頭重腳輕、排汗異常等中暑症狀,中醫師提醒,中暑分「陽暑、陰暑」,對症處置才能改善不適。若刮痧後仍頭暈、頭痛、心跳加快、出冷汗、噁心嘔吐,可能是暈痧反應,別慌張,中醫師傳授正確方法來緩解!

近年來氣候暖化,夏天一年比一年熱,不慎中暑的案例也愈來愈多。為什麼會中暑?Dr.Nice欣悅中醫診所院長林川祥表示,人體會透過體溫調節中樞來保持體溫恆定,處於悶熱的環境,身體常會出汗散熱,如果夏天無法正常流汗降溫而體溫偏高,又沒有喉嚨痛等病毒感染的症狀,常理上會判定為中暑。

陽暑、陰暑大不同

中醫認為中暑與「熱升冷降」的暑氣相關,從致病機轉分辨,有「陽暑」與「陰暑」之分,由於原因不同,症狀表現及處置也有所差異,必須對症緩解。林川祥院長分析如下:

-

陽暑:患者多半是在戶外陽光下活動一段時間的族群,當體內熱氣排不出來就易頭暈無力、精神不佳,刮痧有助氣血暢通,能改善不適。

-

陰暑:患者多半是長時間待在冷氣房,或經常進出室內外、要頻繁適應溫差的工作者。中暑症狀不太明顯,會以失眠、長痘、溼疹或痔瘡來表現,由於毛細孔緊閉,無法藉由刮痧將表皮熱氣排出體外,不適合刮痧緩解,若不明究理刮痧,會提高暈痧的不良反應。

翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕提醒,並非所有陽暑患者都適合刮痧。如果皮膚上有傷口、感染或炎症(異味性皮膚炎),恐加重病情,甚至引發感染;有出血性疾病或凝血功能障礙者,可能會出血不止,增加風險;懷孕女性宜避免刮痧,以免影響胎兒安全。身體虛弱、過度疲勞、飢餓或過飽,刮痧可能會阻斷熱氣散逸,反而越刮越疲累。有心血管疾病者,未經醫生同意,不宜刮痧,以免引發不可測的意外。

出現暈痧反應,如何處理?

有些人刮痧後,會有類似暈針的暈痧反應。曾有中暑患者因精神不佳、頭暈無力求診賴睿昕醫師。患者自述因中暑而刮痧,之後仍覺得煩熱,於是久待冷氣房、直吹電風扇。醫師視診發現背部有深紅色、紫色的痧痕,確診是刮痧後暈痧。先給予溫熱開水,針灸內關穴、百會穴,開立生脈散加減科學中藥服用,觀察半小時後,暈痧症狀緩解,叮囑繼續追蹤。

林川祥中醫師表示,處於生理期的女性、感冒者,或陰暑者的暈痧表現會更明顯,可能頭暈、頭痛、心跳加快、出冷汗、噁心、嘔吐等,甚至暈倒,此時不要驚慌,要先停止刮痧,讓患者休息片刻即能緩解。

賴睿昕中醫師補充,如果病情較嚴重,可用刮痧板的一角輕按「人中穴」(位於鼻唇溝正中上1/3處),再以順經、快速、力度大等技巧瀉刮「百會穴」和「湧泉穴」,待情況好轉後,再刮「內關穴」和「足三里穴」。若無法自行處理,建議送醫治療。

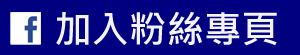

①百會穴:頭頂正中央。從兩耳到頭頂畫一直線,再從眉心往頭頂畫一直線,兩線交接點就是百會穴。

②湧泉穴:位於腳底板人字狀紋路的交叉點。把腳趾向下捲起,腳底板的前1/3中央會出現凹陷,就是湧泉穴。

③內關穴:手腕向下約三指處。

④足三里穴:位於小腿前外側,外膝眼下方約四指幅寬的位置。

陽暑、陰暑症狀、處置比一比

陽暑

致病機轉

- 在高溫、高濕度、通風不良的環境下活動,超過體能負荷的時間過長,已大量流汗,卻未及時補充水分,導致人體散熱功能失調,無法有效調節體溫。

症狀

- 輕微會發熱、多汗、頭暈、頭痛、口渴、倦怠無力;嚴重則會體溫升高、呼吸急促、意識不清。

- 也可能少汗或不出汗,伴隨頭暈、頭痛、倦怠無力。

處置

- 離開高溫環境,移往樹蔭下或有遮避物的陰涼處,以利降低體溫。若想嘔吐,可側躺。若血壓過低,平躺者可抬高雙腳。

- 視患者症狀補充水分、濃度0.9~2.1的鹽水(一公升的水加9~21公克的鹽巴),或以2:1的水稀釋運動飲料、或喝電解質飲料,補充水分及電解質。

- 濕毛巾冷敷後頸部、腋下、鼠蹊部、手腳關節窩等大動脈處,有利快速散熱。

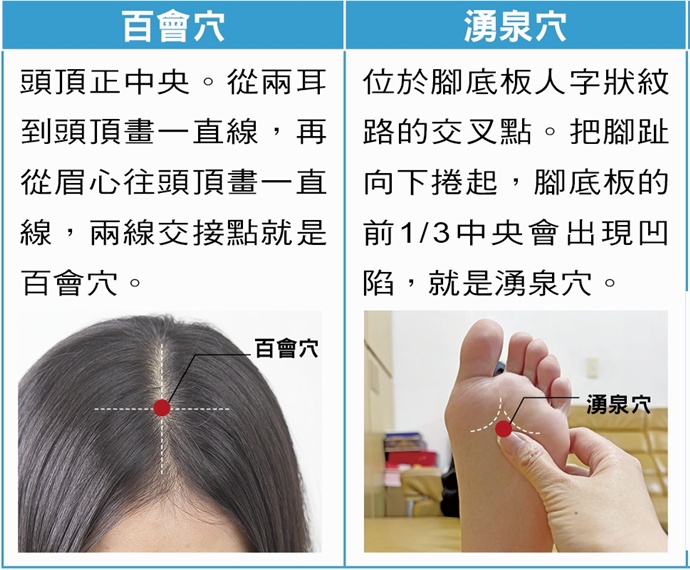

- 完成上述處置後,可按摩「風池穴、肩井穴、大椎穴」舒緩,或用刮痧板從「風池穴」沿著筋脈(如圖箭頭所示)向下刮至「肩井穴」,再移至頸部中間的「大椎穴」進行刮痧,幫助氣血順暢、提振精神。

①風池穴:在枕骨兩旁,髮際內有兩個凹陷處,高度差不多和耳垂平行。

②肩井穴:位於肩上,在乳頭正上方與肩線交會處。

③大椎穴:低頭時脖子和背部連接處有塊骨頭明顯隆起,大椎穴就在骨頭下方凹陷處。

常見族群

- 長時間在戶外工作者,如外送員、郵差、在陽光底下擺攤的攤販、建築或維修工人等。

- 戶外運動員、登山客等。

陰暑

致病機轉

- 長時間在室內吹冷氣,或在戶外曝晒後,沒有緩衝就進入冷氣房,當溫差超過5℃,皮膚毛細孔及微血管易快速收縮,導致難以流汗,體內熱氣無法散出。若吃過多冰品也會使散熱功能變慢,不易流汗而陰暑。

症狀

- 微發熱、無汗,出現疲倦、頭痛、噁心、流鼻涕、頭暈等類似感冒的症狀。

- 可能伴隨失眠、長痘痘、溼疹、痔瘡等症狀。

處置

- 輕者可補足水分、喝溫熱水、熱茶飲(以不含乳製品為宜)、紅糖薑湯等幫助體表發汗,不適合喝青草茶,以免體內熱氣排不出。

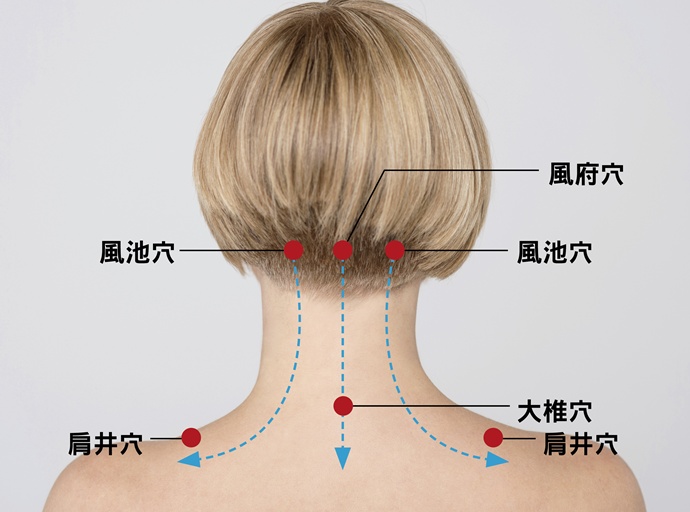

- 若有嚴重感冒症狀(發燒、喉嚨痛、流鼻水),建議就醫處理,就醫前,可按摩「內關穴、神門穴」緩解。

①內關穴:手腕向下約三指處。

②神門穴:手掌內側小拇指及無名指中間向下的筋內側凹陷處。

- 宜攝取豆腐料理,由於體內熱氣升高,以涼拌為佳,可幫助散熱。

- 不適合刮痧,中醫會視患者症狀開立溫熱中藥服用,如:真武湯具有提振陽氣的作用。

常見族群

- 長時間在室內辦公的工作者。

- 頻繁進出室內外的工作者。

- 飲食中多冷飲、冷食者。

資料來源:Dr.Nice欣悅中醫診所院長林川祥、翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕,梁雲芳彙整

頭暈、頭痛、疲倦是冷氣病,還是中暑?

長期待在冷氣房消暑,有些人會頭暈、頭痛、疲倦等,到底是冷氣病,還是中暑?林川祥院長說明,冷氣病表現症狀近似陰暑,但仍有不同,陰暑多些熱氣表現,冷氣病的致病機轉是調節溫度能力失調,除了頭暈、頭痛、疲倦等陰暑症狀外,另有關節痠痛、鼻塞、打噴嚏等症狀。

若為冷氣病,可透過補充熱水、熱茶、紅糖薑湯幫助調理,也可按摩、搓揉「風池穴、曲池穴」(曲池穴位於手肘外側端,手肘彎起後橫紋結束的凹陷處),排除體內寒氣,有助提振精神,如果仍無法緩解或症狀加劇,建議就醫。(延伸閱讀:中暑時刮痧解「陽暑」注意5件事)